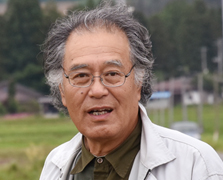

令和の百姓一揆 実行委員長

菅野農園

菅野芳秀 氏

――今年4月、東京都内をトラクターでデモ行進された。その意図は…。

菅野 日本型農業は再生不可能なほどに解体され、傷ついている。このままでは日本から農民がいなくなる。村がなくなる。農民の作るコメをはじめとする作物が消えて行く。それもこの国の主人公である国民の知らぬうちに。この機を逃してしまっては、もう再生も不可能だ。急いで国民に真意を問わなければならないと考え「令和の百姓一揆」を敢行した。振り返れば、戦後の農地解放で475万戸の自作農が誕生し、それ以後、地主に変わり、彼らが中心となって日本の食料生産を担い、文化を守り育て、農村を維持してきた。美しい農村的風景もその産物だ。しかし、1971年の減反政策を皮切りに、政府は一貫して離農を促進し、日本農業の主軸であった自作農を切り捨て、規模拡大を進め、農業の再生産構造を破壊してきた。最近ではIT技術を駆使してさらに農民を追い詰め、「効率化」を図ろうとして、いわば「工業的農業」を進めてきている。しかし、大規模化と工業的農業が可能なのは耕地の3割程度だ。7割の耕地は中山間地域にあり、特にそのうちの5割は山沿いに広がっている。それらを丁寧に耕してきたのは自作農たちだ。その自作農の離農が止まらない。その背景には減反政策と、長年続いた米や乳価のあまりの安さがある。「これが日本の国づくりか?」「これが国民の求めるところか?」と国民に問うために、東京でのデモ行進を決意した。

――今の大規模経営の農業政策は、日本では非効率的で環境にも悪く、持続性も乏しいということだが、何か解決策はあるのか…。

菅野 農水省は水田農業従事者の時給を直近で97円と公表している。その前年は10円が2年続き、その前年が207円だった。当然のことながら、暮らしていけることなど不可能で、そのため離農する農家が増え続けてきた。経営の厳しさは大規模経営とて変わらない。大きい分、生産資材や機械代金もかさんでいくからだ。この流れを止めるためには、やはり所得補償しかない。少なくとも、国が生産費を補償し、再生産が可能になる環境を作ることが日本の農業再建の第一歩だ。EUやアメリカではそれができており、穀物の市場価格がいかに変動しようとも農家の収入は補償され、その差額を国が補てんする。それによって次年度も作付けができ、後継者も確保できる状態を政策的に作っている。これまで時給10円と言われながらも農家が稲作を続けて来たのは、農家にとっての稲作が単なるビジネスではなく、祖先が汗水流して守り続けてきた農地を引き継ぎ、後世につないでいくという、中継のランナーとしての使命感があったからだが、もはやそれも限界だ。使命感だけではお米を作り続けることができない。自公政権が一体どのような国づくりをしようとしているのか私には分からないが、稲作農業を切り捨てる政策は根本的に間違っている。国民を命の危機に追いこんでいるからだ。「何か解決策はあるのか」の問いへの答えは、時の政権の農業つぶしから日本農業を守り続け、使命感をもって田んぼの隅々まで耕してきた戦後自作農を守ることだ。そこから始めて、小農からプランター農園に至るまで「国民皆農」を促進することだろう。

――在宅ワークで地方移住を求める人が増えているなかで、農業に興味を持つ若者も多くなっている。農業従事者をもっと増やしていくために、補助金以外に考えられる対策は…。

菅野 農業に興味を持つ若者たちが求めているものは、自然のなかでの子育てや、農に根差した自給的暮らしだろうか。できれば自分の食べ物は自らの手で作りたいということなのだろうか。まずは農業とともに生きたいのだとすれば、彼らがやりたい農業は、農薬や化学肥料に依存した工業的農業ではなく、自然と共生する、自然の摂理を織り込んだ農的暮らしなのだろう。そんな彼らのために我々ができることは、先ず、彼らに必要な家屋や農地を手にするための手助けや、作物づくりのための技術的な支援などだろうが、ケミカル漬けになっている多くの農民の技術や感性では、彼らの求める助言はできまい。せいぜい要らぬお節介をしないようにすることだろうか。

――農業協同組合(農協)の在り方について思うことは…。

菅野 インターネットの普及で生産者から消費者まで直接販売が可能になったのだからと、農協の存在に疑問を呈する声もあるようだが、多分それは農業の現場を知らない人の声だ。稲作に関して言えば、農民が刈り取ったコメは農協によって一括購入され、集められた大量の米は農協の管理のもと低温倉庫で貯蔵され、適切な時期に中間卸に渡されていくという仕組みがある事で、農家は自分の作業舎に倉庫や品質を保つための大型低温倉庫を持つ必要がない。特に、自分で販売する力を持たない小規模農家にとって、この仕組みは欠かせないものだ。また、米価が下がらない原因として農協の存在を指摘する声もあるようだが、私は関係ないと思う。農協のトップには農水省の関係職員もいる。農水省の意向と違う方針はとりにくい。それがまた、生産者の農協への不満と苛立ちの原因にもなっているのだが。

――地域と一緒に農業を立て直すことは「自給自足」につながり、それは結果的に日本の国防にもなる…。

菅野 これまで、時代の流れは「より多く開発し、より早く発展すること」を求めてきたが、これからのキーワードは「生き残ること」、つまり「生存」だ。米国がトランプ大統領のもと自国優先の政策に舵を切ってきたように、日本も自国民約1億人の食料を、例え天変地異が起こっても困らないような農業政策に舵を切るべきだ。自給率38%のままでは、食料を持っている国のいうことをただひたすらに聞かなければならなくなってしまう。それは国の尊厳に関わることであり、それ以上に、子どもたちの命の未来に関わってくる。そのためには、農民の離農の流れを一刻も早く食い止め、農地に農民がいて充分に生活していける当たり前の農村社会を取り戻さなくてはならない。東京でのデモ行進では、六本木や原宿などの若い人たちから嬉しい反応や声援をもらったが、これから若者たちが農業に興味を持ってくれたところで、そこで暮らしていける保障がなければ新規参入は難しいだろう。今、農業を担っている人たちが幸せでなければ、そこに人は集まらないし、農の現場からプロ(農民)が逃げ出すようではそれも難しかろう。まずは「農家に所得補償を」だ。時給97円では、日本の未来に絶望しかない。もちろん我々は政府、関係機関に向かって要請するだけではなく、この日本農業の崩壊局面という日本国民の大きな命の危機に当たって、思想信条、政党政派の違いを超え、大きな視点に立って大きな連携を創り出し、協力していきたいと考えている。そのための「令和の百姓一揆」だった。「隗(かい)より始めよ」で、我々も全力で頑張って行く。[B]